LOLL

Hebron/Hepburn/Bothwell

Einleitung

Wer war Daniel Hebron 1584-1628 ?

Heute geht man davon aus, dass ein Personen-Name einen Menschen

eindeutig identifiziert. Selbst bei hochrangigen Militärs war dies

im MA noch nicht der Fall. Den Personen-Namen Hepburn und den

Ortsnamen Hebron gibt es schon sehr lange. Dies hat dazu geführt,

dass bei historischen Aufzeichnungen für unterschiedliche

Zeitabschnitte, Verwechselungen immer wieder vorkommen. Im

Dreißigjährigen Krieg gab es zwei verschiedene Heerführer

(Obristen) mit Namen Hepburn (Hebron), einmal den kaiserlichen

(Ferdinand II) Obersten Daniel Hebron und den königl.-schwedischen

(Gustav II. Adolf) Obristen, später französischen Maréchal de

France (Feldmarschall) Sir John Hepburn.

Bis vor kurzem bin ich davon ausgegangen, dass es im 17. Jh. nur

einen Oberst Hebron/ Hepburn gab. Gemeint war der mir bekannte

Oberst Daniel Hebron, von dem es im Museum in Stolp den

Zinnsargdeckel aus seinem Grab in Sageritz Kreis Stolp/POM. (heute

Zagorzyca) gibt, auf dem auch seine Geburts- und Sterbedaten

stehen.

In einem Erfahrungsaustausch mit Schottischen Familienforschern

sind vor einiger Zeit dann Zweifel aufgekommen, an der

Stammfolgebeschreibung im SEDINA-ARCHIV Nr. 4/197 und ob es nur

einen Oberst Daniel Hebron/Hepburn gibt. Es werden diesem im

besonderen Schottische Quellen entgegengestellt, u.a. die Bücher

von Th. A. Fischer " Scots in Germany" und "The Scots in Eastern

an Western Prussia" im Kapt. The Army S.89. Demnach fiel dieser

Hepburn in einer Schlacht im Nahkampf bei Savernes und Zabern

1636. Als Quelle wird hier ein Brief von Richelieu an La Valette

vom 20. Juli 1636 angegeben.

Jetzt konnten Dank der Forschungsarbeiten von Herrn Peter

Engerisser diese Verwechselungen richtig gestellt werden. Er hat

das Buch geschrieben "Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben,

Franken und der Oberpfalz 1631 - 1635". Herr Engerisser hat

dankenswerterweise neben seinem Buch weitere Ergebnisse seiner

Recherchen zur Verfügung gestellt. Die übermittelten Daten und

Quellen darf ich hierzu benutzen. Danach gab es die oben genannten

Heerführer Oberst Daniel Hebron bei Wallenstein und Oberst Sir

John Hepburn bei Gustav II. Adolf.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Hebron in Stargard, Sageritz und Damnitz

Daniel Hebron im Dreißigjährigen Krieg

Das Phänomen Wallenstein

Grablegung im beschaulichen Sageritz

Kriegsnöte der pommerschen Stadt Stolp

Kompanien und Regimenter die Daniel Hebron geführt hat nach

einer Detaillbeschreibung von Herrn Engerisser

Daniel Hebron militärischer Subunternehmer bei Wallenstein

Briefwechsel Daniel Hebron/Wallenstein/Tilly

Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630

Parallelen aus einem Söldnerleben (Stralsund, Neustettin,

Stargard, Stolpmünde, Sageritz)

Stiftung und Legate im Landesarchiv Greifswald

Die Grafen von Bothwell

Die Familie des Oberst Daniel Hebron

Kurzbiographien über den Obristen des Dreißigjährigen Krieges

Sir John Hepburn

Sir John Hepburn stirbt in der Schlacht bei Savernes und Zabern

Zusammenfassung

Literaturliste

Hebron in Stargard, Sageritz und Damnitz

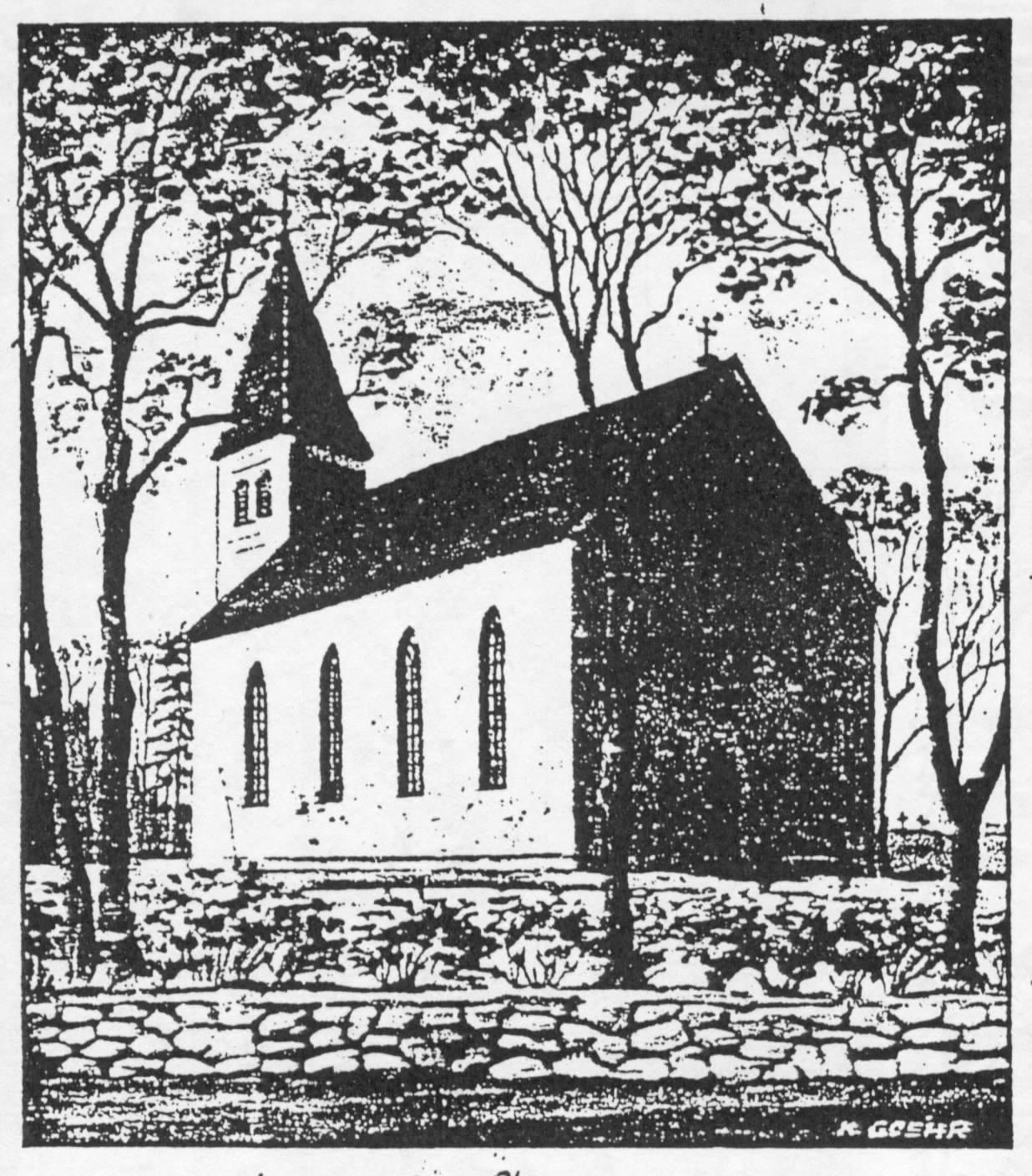

Vor dieser Kirche ist das Grab von Daniel Hebron.Auf dem Grab

befand sich die Dorflinde. Dies ist heute der Dorfplatz und

Mittelpunkt des Dorfes.

|

Dies ist die Sageritzer Kirche nach

einer Zeichnung von K. Goehr. Das Bild dieser z.T. aus

großen Granitblöcken erbauten Steinkirche

entspricht im groben noch dem heutigen Aussehen.

Im 17. Jhd war dies aber nur eine kleinere Holzkirche.

|

Als Kind bin ich oft in diesen Baum - die Dorflinde -

geklettert, weil man von hier sehr gut und weit ins Oberdorf und

ins Unterdorf blicken konnte. Es gibt ein Foto bei mir mit der

Dorflinde das ich 1978 in Sageritz gemacht habe, wo die letzte

Dorflinde noch zu sehen ist. Heute steht diese Linde nicht mehr,

es gibt aber Pläne der Gmyna Damnica eine Nachfolgelinde zu

pflanzen. Oberst Daniel Hebron wurde 1628 im Dorf Sageritz Kreis

Stolp/Pommern mit allen militärischen Ehren beigesetzt. Der noch

andauernde Dreißigjährige Krieg hat verhindert dass sein Grab

unmittelbar zum Ehrenmal wurde. Die Wirren dieser Zeit ab Mitte

1628 beschreibt im Detail Dr. R. Schuppius in seinem Beitrag

Stolp von 1600-1650" in Beiträge zur Heimatkunde

Hinterpommerns Nr. 5" Das Aussterben der Hebrons in Pommern im

18. Jh. (der letzte ist Johann Dietrich Freiherr von Hebron

*1705 + 1756 in Viteröse bei Groß-Jannowitz Kr. Lauenburg) hat

dazu beigetragen, dass auch er zunächst in Vergessenheit geraten

ist. Alle Bauern, auch die Bauern in Sageritz waren im

Dreißigjährige Krieg so ausgeplündert worden, dass sie nicht im

Traum daran dachten dem Oberst Daniel Hebron für seine

historische Teilnahme ein Denkmal zu setzten. Die späteren

Bürgermeister der Kirchspiel-Gemeinde Sageritz hatten ebenfalls

nicht die Möglichkeit sich forschend mit der Geschichte ihrer

Heimat auseinanderzusetzen und mit den Kenntnissen z.B. eines

Cosmus von Simmern, ihm ein bewahrendes Andenken, in ihrer

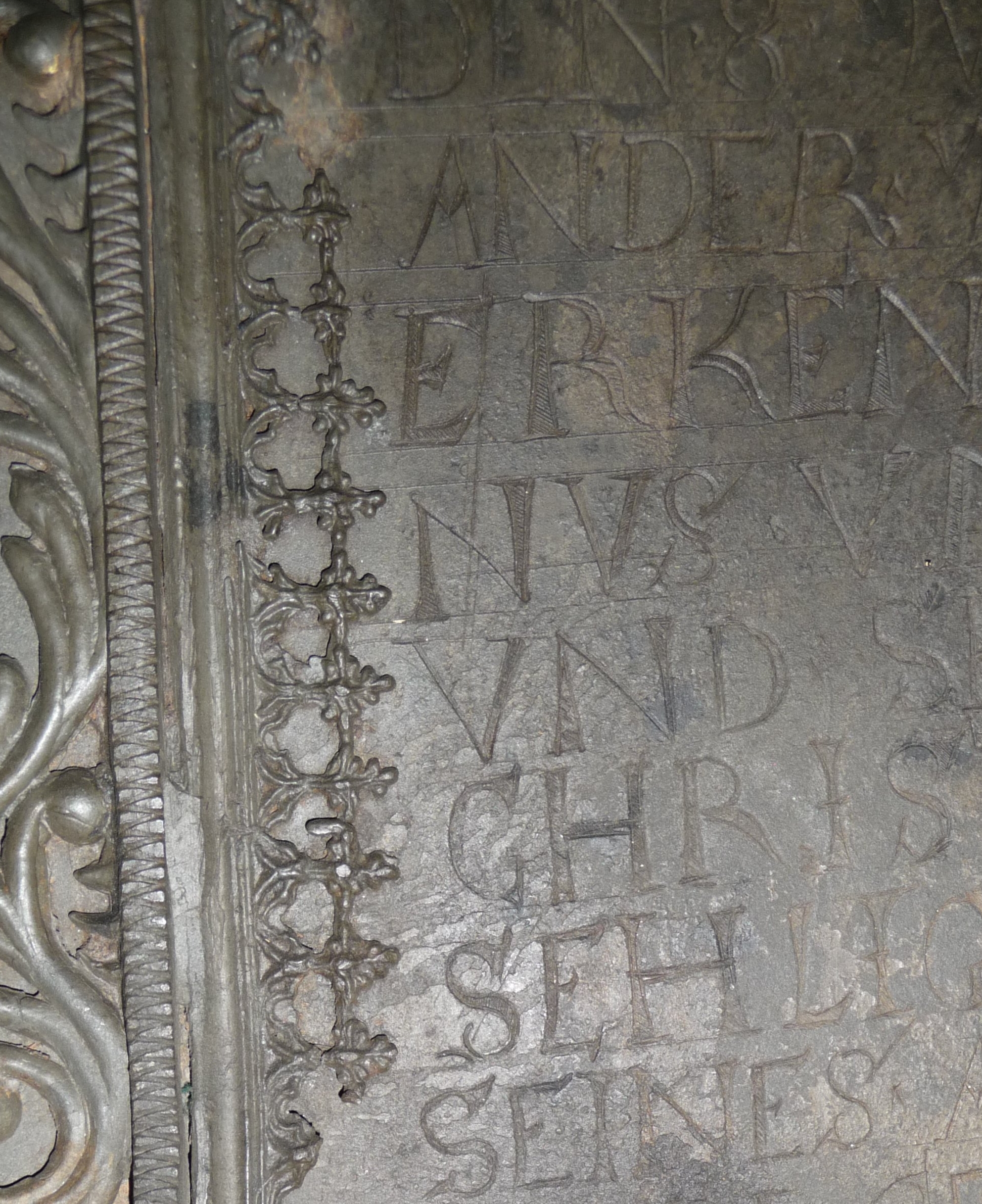

Gemeinde zu setzen. Ausgelöst durch die Geschichte über den

heute historischen Sargdeckel des Oberst Hebron von 1628, der

beim Torfstechen im Moor zwischen Sageritz und Mahnwitz gefunden

wurde, ergibt sich die Möglichkeit der nachträglichen

Ehrerbietung und den historischen Ort Sageritz, an dem er

bestattet wurde in die Analen aufzunehmen. Selbst der kleine

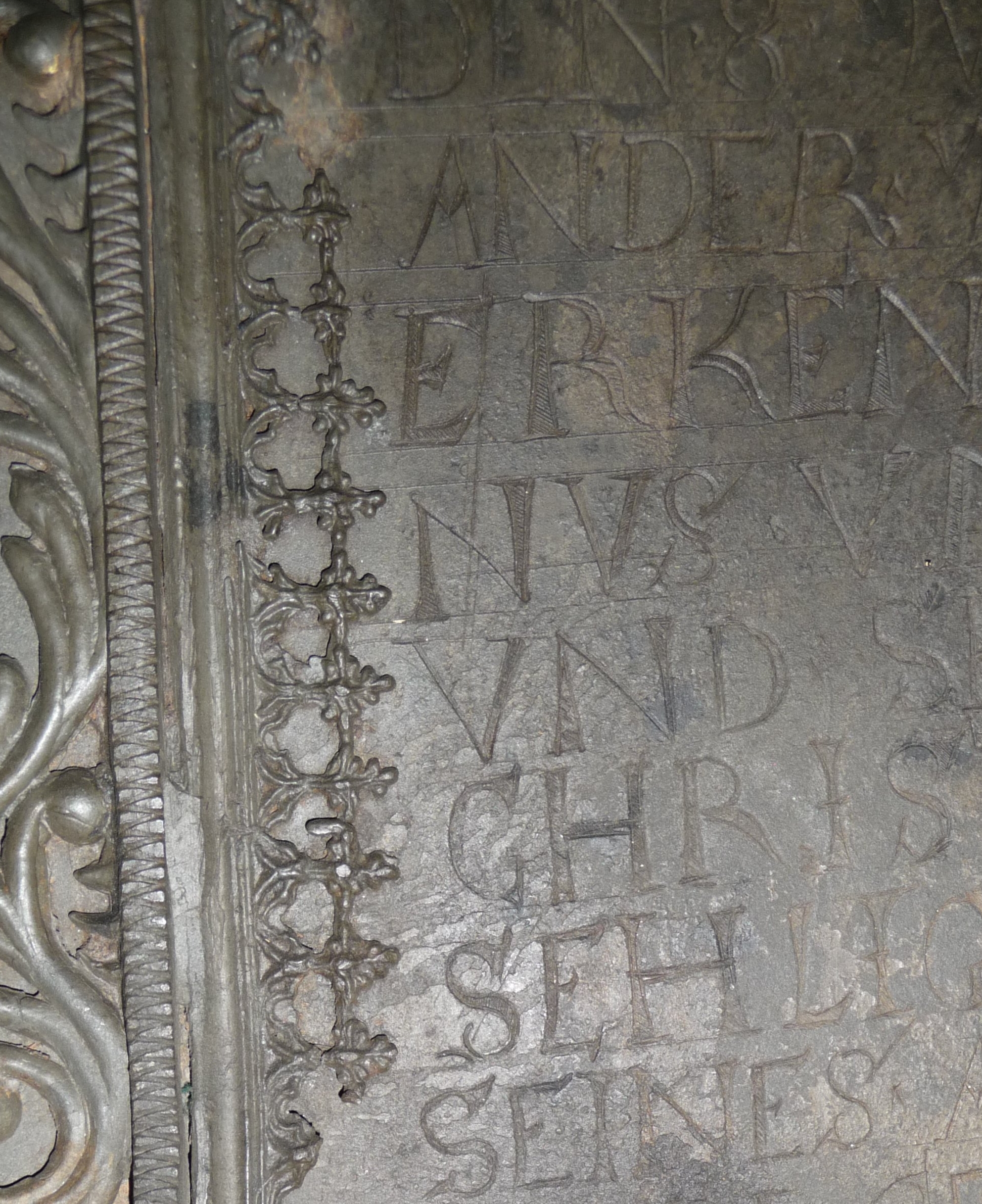

Ausschnitt (im Foto der Abb.2 zu sehen) zeigt die Pracht der

Bestattung seiner Zeit. Kreis Stolp hat u.a. auch zu den

Untersuchungen um das in Sageritz befindliche Grab des Oberst

Daniel Hebron geführt. Oberst Daniel Hebron *16.10.1584 in

Stargard + 08.07.1628 in Stargard, beigesetzt 1628 unter der

Linde des Dorfplatzes in Sageritz (Sageritz war das Kirchspiel

Dorf für die Güter Carstnitz, Benzin und Damnitz, die der

Familie Hebron gehörten).

<

|

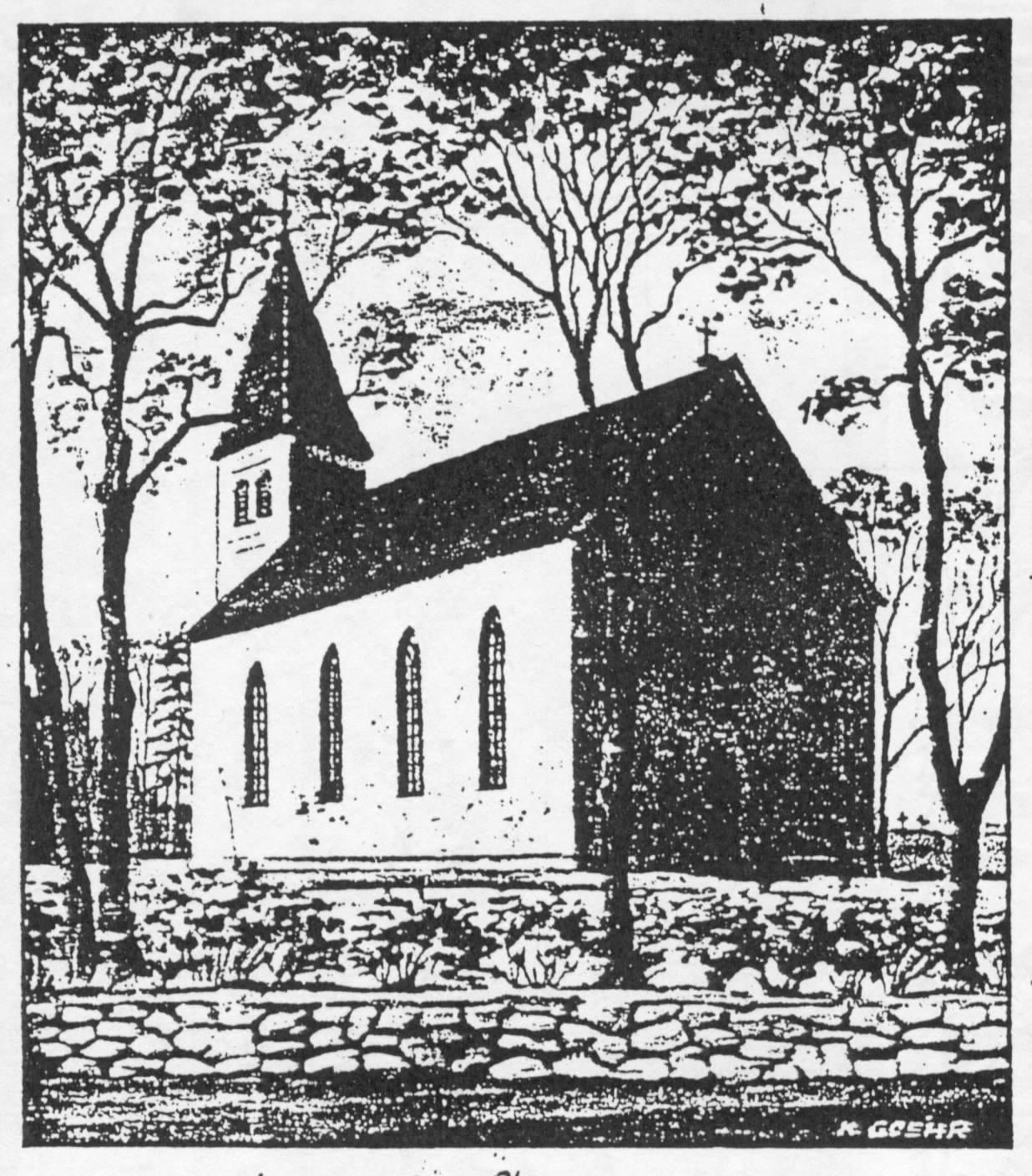

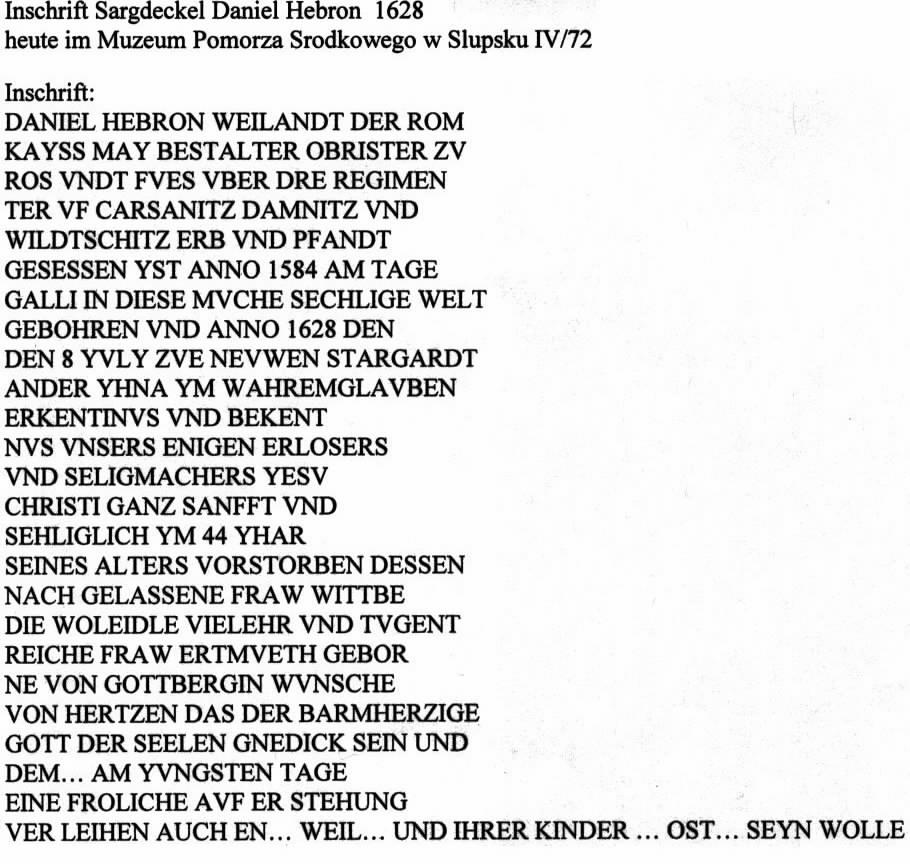

Oben das Foto der Teilansicht der Inschrift auf der Grabplatte.

Hier folgt der Text auf dem Sargdeckel Daniel Hebron +

08.07.1628:

Eine weitere Quelle findet sich in der Literatur. Chronik" heißt

das 14 bzw. 18 bändige Werk des Cosmus von Simmern. Er lebte von

1581 bis 1650, stammt aus Kolberg und berichtet über Daniel Hebron

aus eigenem Erleben. Dieses Werk wird in den Baltischen Studien in

mehreren Aufsätzen beschrieben. Dr. Rud. Hanncke, Cöslin berichtet

von dem Studium der Abschriften der Chronik. In Baltischen

Studien" 40. Jahrgang darüber und was von Simmern über Hepburn

sagt. Danach ist Hepburn am 8.July 1628 in seinem Geburtshaus in

Stargard/Pommern an einer Krankheit gestorben.

Daniel Hebron im Dreißigjährigen Krieg

Daniel Hebron starb bereits 1628 mitten im Dreißigjährigen Krieg

und doch gehören alle Jahre des Dreißigjährigen Krieges dazu, wenn

man sein Leben und seinen Anteil an diesem Krieg beschreiben will.

Die Lebensumstände des 1584 geborenen Daniel Hebron als Sohn eines

Schottischen Adligen und einer Deutschen Mutter die aus dem

Pommerschen Landadel stammte wurde er in Stargard in Hinterpommern

geboren. Aus diesem Elternhaus und seinem Umfeld wurde er zum

Kriegsunternehmer des Dreißigjährigen Krieges. Für Hebron war es

kein Religionskrieg. Eigentlich war mit dem Augsburger

Religionsfrieden von 1555 der 1. Zeitabschnitt der Reformation

abgeschlossen. Bestimmte politische und konfessionelle Probleme

waren hier gelöst worden. Nach dem Ausbruch dieses Krieges im

Jahre 1618 trat Daniel Hebron als Kriegsunternehmer dieses Krieges

auf. Einiges aus dieser Zeit ist gut dokumentiert, weil er lange

Zeit mit seinen Regimentern bei Albrecht von Wallenstein war.

Das Phänomen Wallenstein

Als Edelmann erbot sich Wallenstein eine eigene Armee für Kaiser

Ferdinand aufzustellen, so schreibt Prof. Dr. Ernst Walter Zeeden

in Das Zeitalter der Glaubenskämpfe 1555-1648 um dann im Kap. 10,

Dänischer Krieg und Friede von Lübeck eine für mich prägnante

Kurzbeschreibung zu formulieren. Er war ein Gemisch von genialem

Organisator, Geschäftsmann und skrupellosem Beutemacher. Besondere

Merkmale dieses Krieges sind die Brutalität, die Gesetzlosigkeit

und die Seuchen. Johannes Arndt beschreibt im Kapitel Die

Perspektive der Zivilbevölkerung" die Auswirkungen des Krieges auf

Wirtschaft und Gesellschaft. In diesem Buch Der Dreißigjährige

Krieg 1618-1648 leitet er das Kapitel wie folgt ein: Der

Dreißigjährige Krieg ist als schlimmste von Menschen verursachte

Katastrophe vor dem zweiten Weltkrieg ins kollektive Bewusstsein

der Mitteleuropäer eingegangen. Der Große Krieg", so hieß er, bis

er das Attribut an den Ersten Weltkrieg abtreten musste.

Grablegung im beschaulichen Sageritz

Für die chaotischen Verhältnisse des Dreißigjährigen Krieges war

das Dorf Sageritz ein beschaulicher Ort. Heute weiß man, wenn man

das Muzeum Pomorza Srodkowego w Sluspku besucht, wie der Sarg des

Obristen Daniel Hebron 1628 ausgesehen hat. Ein gut erhaltener

Zinnsarg (Sarkophag) der Prinzessin von Sachsen-Lauenburg,

Katherine Ursula aus derselben Zeit 1580 bis 1611 und die

Fragmente des Sargdeckels von Hebron lassen einen Vergleich

absolut zu. Wenn man Fotos der Zinnguss Gravierung nebeneinander

hält, könnte man meinen beide Särge stammen aus derselben

Werkstatt. Hebron selber kannte die damalige Holzkirche und die um

die Kirche liegenden Grabplätze. Schon sein Vater Alexander Hebron

hatte 1617 die damaligen Güter Damnitz, Benzin und Carstnitz

gekauft. Er hat also wohl diesen Grabplatz selber ausgesucht. Erst

1631 kauft die Witwe Erdmuth von Hebron das Gut Sageritz, das aber

schon Kirchspieldorf der Propstei Stolp ist (Werner von Schulmann,

Veröffentlichungen der historischen Kommission für Pommern). Das

das Grab später ausgeraubt und sogar versucht wurde den Sargdeckel

zu stehlen, lässt darauf schließen, dass es eine prunkvolle

Bestattung mit wertvollen Grabbeigaben gewesen sein muss. Vom

Reichtum des Daniel Hebron und seiner Familie zeugt auch die

Stiftung die er bei der Stadt Stolp in Form Legaten hinterließ.

Kriegsnöte der pommerschen Stadt Stolp

Ein eigenes Kapitel befasst sich mit den Aufzeichnungen von Dr.

R. Schuppius, weil er in dem Beitrag Nr. 5 zur Heimatkunde

Hinterpommerns, veröffentlicht durch die Gesellschaft für

Pommersche Geschichte und Altertumskunde, sowohl die Zeit von 1600

bis 1650, als auch den örtlichen Bezug zur Stadt Stolp und dem

Landkreis Stolp beschreibt. Für die hier enthaltenen Angaben zu

Daniel Hebron sind bedeutsam die Ereignisse in 1627 und 1628.

Pommern mit seinen Herzögen Bogislaw XIII. und Bogislaw XIV.

haben, während schon in anderen Teilen Deutschlands der

Dreißigjährigen Krieg tobte, durch eine Neutralitätspolitik

Pommern aus dem Krieg herauszuhalten. So ist auch das im November

1627 geschlossene Abkommen von Franzburg zu erklären, wo Bogislaw

XIV. dem Kaiser das Recht einräumte, zum Schutz gegen eine

Schwedische Invasion seine Truppen in Pommern zu stationieren. So

begann durch diese Stationierung das Auspressen der Stolper

Bevölkerung mit dem Prinzip der Kontribution durch die eigentlich

verbündeten Truppen Wallensteins. Für die Zeit des März 1628

schreibt Schuppius u.a. Oberstleutnant von Wettberg machte aber

Schwierigkeiten und trat mit neuen Geldforderungen an das Quartier

heran, sodass der Oberkommandierende (der Truppen Wallensteins)

Oberst Daniel v.Hebron eingreifen musste. An anderer Stelle

beschreibt Schuppius, wie auch Hebron selbst Forderungen für sich

und seine Truppen an die Stadt Stolp und deren Bevölkerung stellt

...und außerdem gab Hebron bekannt, dass er für sich als

Exhibitionsgeld" monatlich 875 Thlr beanspruche . . .. In die Zeit

Juni/Juli 1628 datiert auch Schuppius sein versterben. Er nennt

hier Oberstleutnant Hans Rudolf v.Bindtauff als seinen Nachfolger

im Amt des Oberkommandierenden östlich der Oder.

Kompanien und Regimenter die Daniel Hebron geführt hat nach

einer Detailbeschreibung von Herrn Engerisser

Über Daniel Hebron als kaiserlicher Kriegsoberst ist aufgrund

seiner kurzen Tätigkeit von 1625 bis 1628 in den einschlägigen

Quellen nicht viel verzeichnet. Die Quelle LKKA bezeichnet

übrigens die "Lista Kaiserischer Kriegs Armada", also die

offiziellen Regimentslisten der kaiserlichen Armee, abgedruckt in

den "Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia" (abgk.

DBBTI, herausgegeben von der Academia Nakladateltvi

Ceskoslovenske, hrsg. von Miroslav Toegel, Josef Kollmann,

Vladimir Budil, Josef Polisensky u. a., 7 Bände, Prag 1971-1981).

Der einzige Band, der Daniel Hebron führt ist Band IV, der den

Zeitraum 1625 - 1630 abdeckt (Prag, 1974). Danach führte Daniel

Hebron ab 1625 verschiedene Regimenter Deutscher Arkebusiere und

Dragoner, die wie folgt stationiert waren: Im Jahr 1625: 4

Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert (stationiert) in

Böhmen. und 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Böhmen

im Jahr 1626: 8 Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert im

Reich 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Schlesien im

Jahr 1627: 10 Kompanien deutsche Arkebusiere, disloziert im

Schlesien 10 Kompanien deutsche Dragoner, disloziert in Polen im

Jahr 1628: 10 Kompanien niederdeutsche Knechte (Fußvolk),

disloziert in Mecklenburg. Die Regimenter Arkebusiere und Dragoner

sind im Jahr 1628 bereits nicht mehr gelistet.

Daniel Hebron militärischer Subunternehmer bei Wallenstein

Wallenstein (Albrecht von Wallenstein 1583-1634) hat viele

Namen, Ernst Walter Zeeden beschreibt ihn im Gebhardt Bd.9, Das

Zeitalter der Glaubenskämpfe als ein Gemisch von genialem

Organisator, Geschäftsmann und skrupellosem Beutemacher". Sein

System der Kontribution in der Bezahlung der Kriege führte zur

Erpressung und Ausbeutung der Bevölkerung und machte ihn zu einem

reichen Mann. Zu diesem System gehörte auch dass die

Heeresaufbringung nicht nur die Anwerbung und Aushebung eigener

Streitkräfte umfasste sondern auch Verträge mit militärischen

Subunternehmern. Einer seiner Subunternehmer war Oberst Daniel

Hebron (Hepburn) mit mehreren eigenen Regimentern. Peter

Engerisser beschreibt in seinem Buch, Teil II: Kriegswesen, Sitten

und Gebräuche der kaiserlich-ligistischen und

schwedisch-Protestantischen Armeen, Kapitel Heeresformationen und

- Organisationen, wie die Regimenter zu Fuß und zu Ross aussahen.

Das Kaiserliche Regiment Fußvolk hatte zwischen 1620 und 1636 etwa

600 bis 1235 Mann.

Briefwechsel Daniel Hebron/Wallenstein/Tilly

Am 2. Sept. 1625 schreibt Wallenstein an Tilly, dass er nun von

Eger gegen Mansfeld im Niedersächsischen aufbreche, einzig das

Regiment (Daniel) Hebron bleibe noch in Böhmen liegen (Bd. IV, S.

60). A. 14. April 1626 schreibt Wallenstein aus Aschersleben, er

hätte den Obristen Hebron nach Neu-Haldensleben kommandiert, um

den Truppen des Christian von Braunschweig Abbruch zu tun (Bd. IV,

S. 110). Am 13. August 1626 befinden sich die Regimenter Hebrons

bei der Verfolgung Ernst von Mansfelds bei Groß-Glogau und Oppeln

in Schlesien (Bd. IV, S. 139). Am 3. März 1627 dankt Herzog

Bogislav von Pommern (aus Stettin) dem Obristen Daniel Hebron für

die angebotene Hilfe gegen das schwedische Heer, welches zwischen

Pasewalk und Prenzlau eingedrungen wäre und sich nun an der Grenze

der Neumark und Pommerns formiere. (Bd. IV, S. 182). Am 16. März

1627 schreibt Oberst Hebron aus Lubben an Wallenstein: Das

schwedische Heer, das aus Mecklenburg anrücke, habe an zwei

Stellen nach Pommern durchbrechen wollen, sei aber

zurückgeschlagen worden. Jetzt ziehe es angeblich gegen

Frankfurt/Oder. Er habe Herzog Bogislaw v. Pommern und den General

in Posen schriftlich gewarnt, vor dem Feind auf der Hut zu sein,

und ihm keinen Durchzug zu gestatten und ihm für den Bedarfsfall

eine Hilfstruppe von 6000 Mann [!] angeboten. (Bd. IV, S. 185). Am

5. August 1627 schreibt Oberst Daniel Hebron aus Schwiebus an

Wallenstein, er habe zu Herzog Bogislaw von Pommern einen

Trompeter mit der Aufforderung gesandt, er möge die Grenzen seines

Landes schützen, da der Feind sich dorthin wende. Dieser Trompeter

habe die Nachricht gebracht, dass es zwischen Berlinchen und

Bernstein zu einem Treffen (Gefecht) zwischen beiden Armeen kam,

bei welchem (der Kais. Oberst) Pechmann gefallen, Schaffgotsch

(Hans Ulrich Frh. von, Kais. Oberst, später Generalwachtm.)

verwundet und seinem (Hebrons) Regiment Verluste zugefügt worden

seien. Trotzdem hätten die Kaiserlichen gesiegt und den Feind in

die Flucht geschlagen. Damit enden die Briefwechsel Hebrons an

Wallenstein. Mitte 1628 berichtet die Kriegsliste, dass das

Fußregiment Hebron an den Herrn Franciscus von Marazan, mit

gleichzeitiger Bestallung zum Obristen, übergeben wurde. Hepburn

war hier wohl schon erkrankt und nicht mehr in der Lage das Rgt.

zu führen. " Vor seinem Tod hat er das Commando Obrist-Lieut.

Bruder Richarten von Magdeburg" übergeben. (Briefwechseln aus

DBBTI Bd. IV über Peter Engerisser)

Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630

Daniel Hebron starb am 08. Juli 1628. Ein großer Teil seiner

aktiven Teilnahme im Dreißigjährigen Krieg liegt also im

Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630. Christoph Kampmann

widmet in seinem Buch Europa und das Reich im Dreißigjährigen

Krieg, Stuttgart 2008 im Kapitel IV. Europäische Eskalation I mit

dem Titel" Der Niedersächsich-dänische Krieg von 1623 - 1630

einen ganzen Abschnitt. Hebron war mit seinen Truppen 1625 in

Böhmen 1626 im Reich ( 8 Kompanien) in Schlesien (10 Kompanien)

1627 in Schlesien (10 Kompanien Arkebusier) in Polen ( 10

Kompanien Dragoner) 1628 in Mecklenburg (10 Kompanien Fußtruppen,

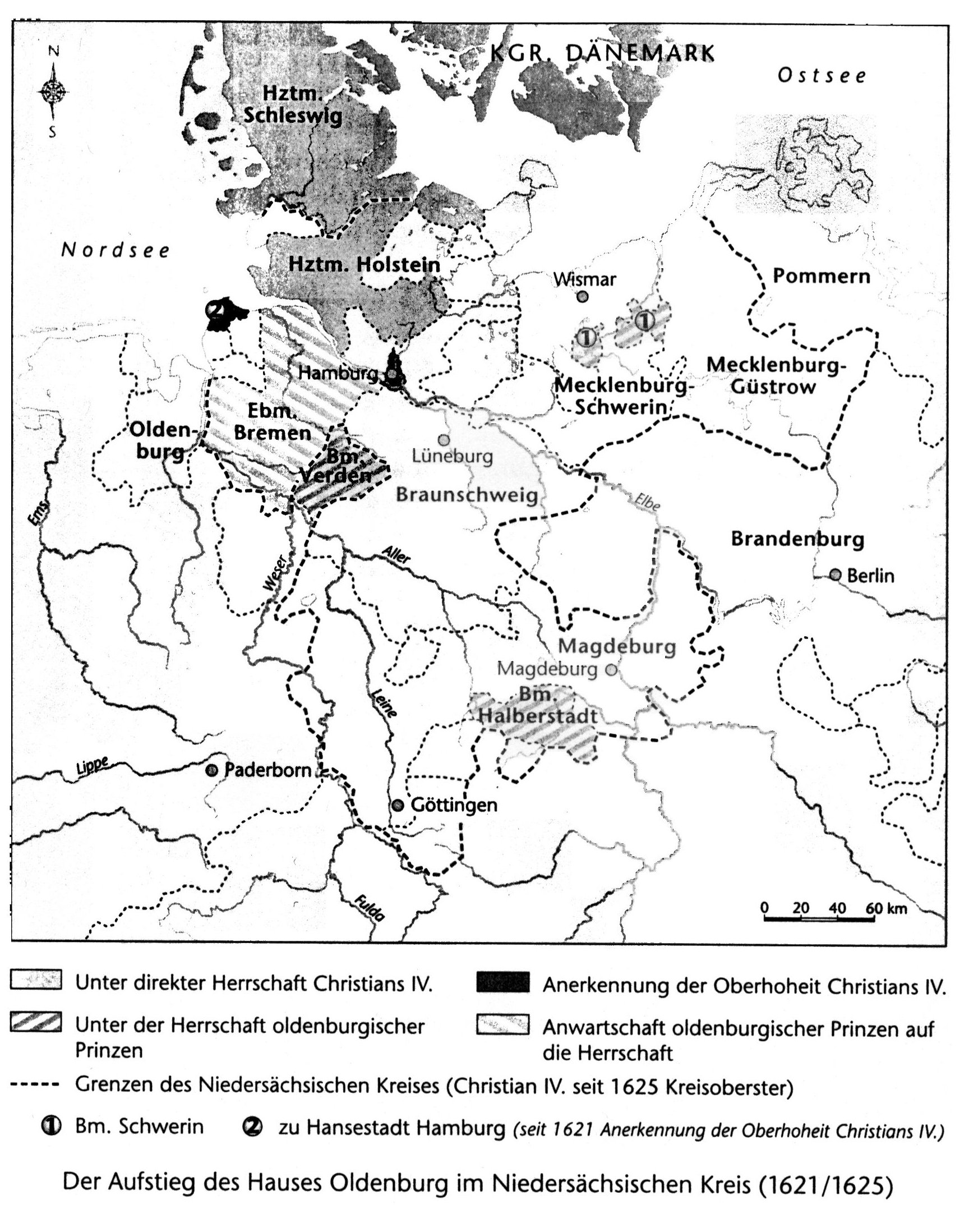

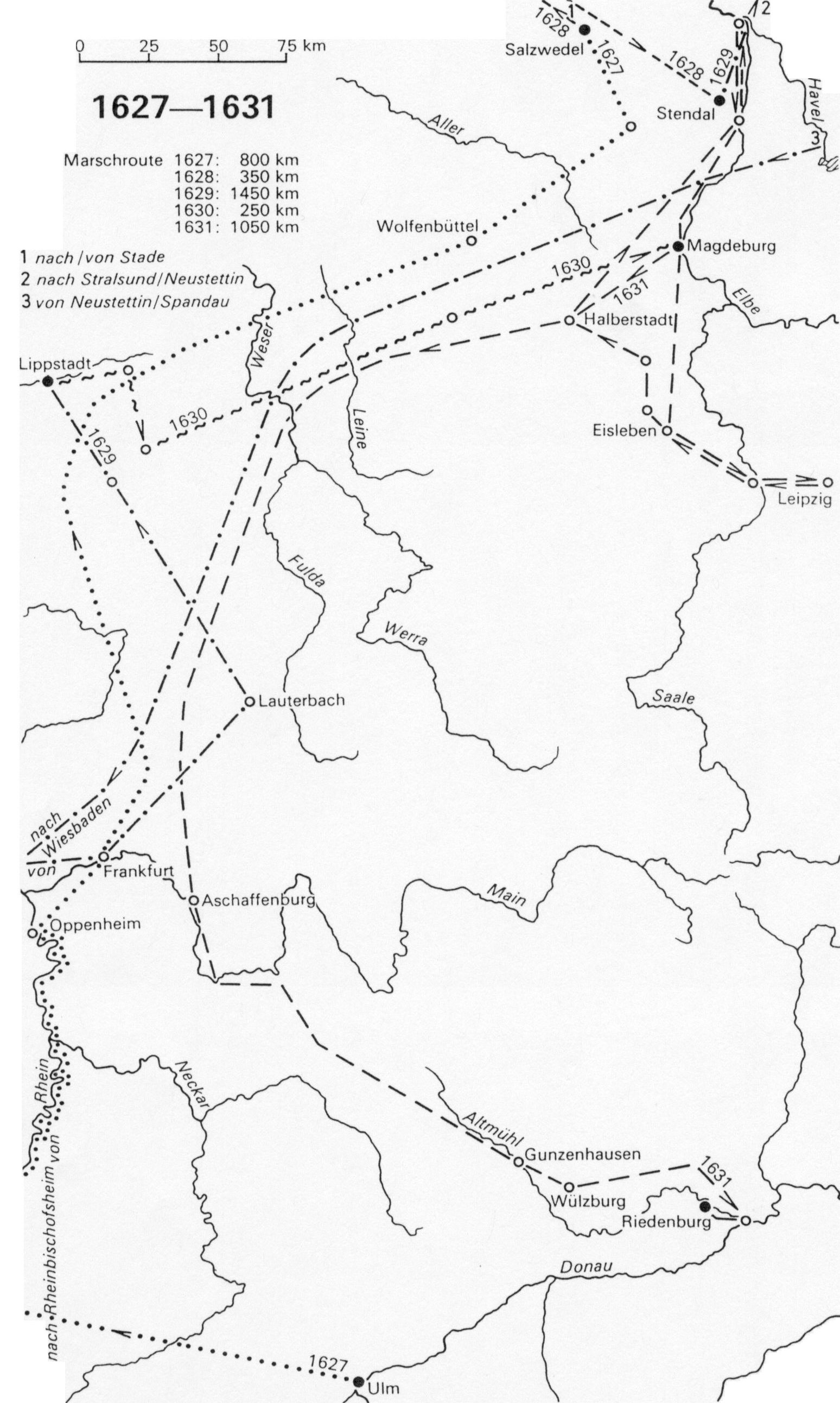

Niederdeutsche) Aus diesem Buch habe ich auch die nachfolgende

Karte (s. Abb. 4) entnommen, die die Gebiete der Kriegsparteien

Niedersachsen und Dänemark zeigt.

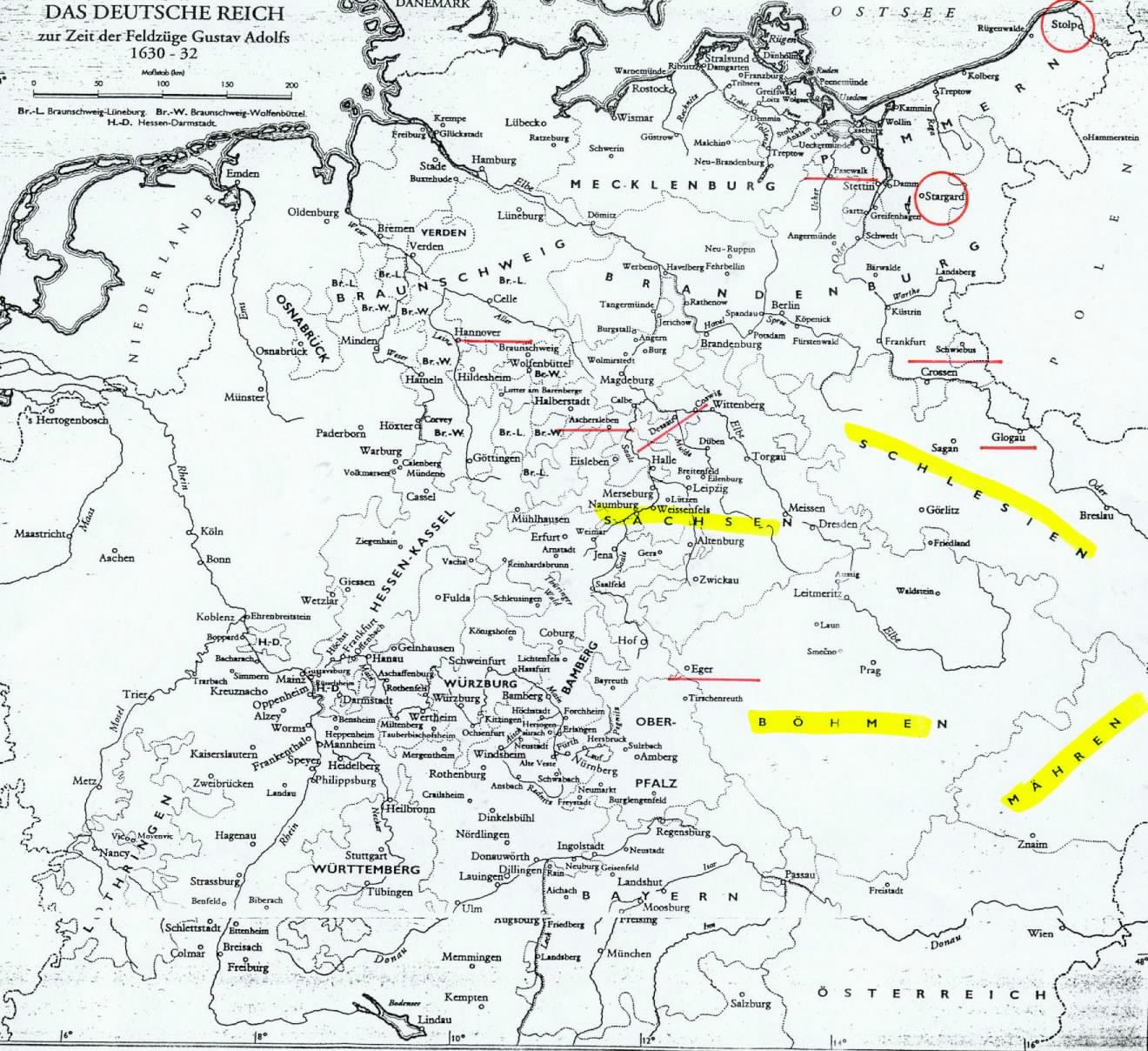

Abb. 4 Landkarte zum Niederländisch-dänischen Krieg 1623-1630

Karte S. 52 aus Kampmann

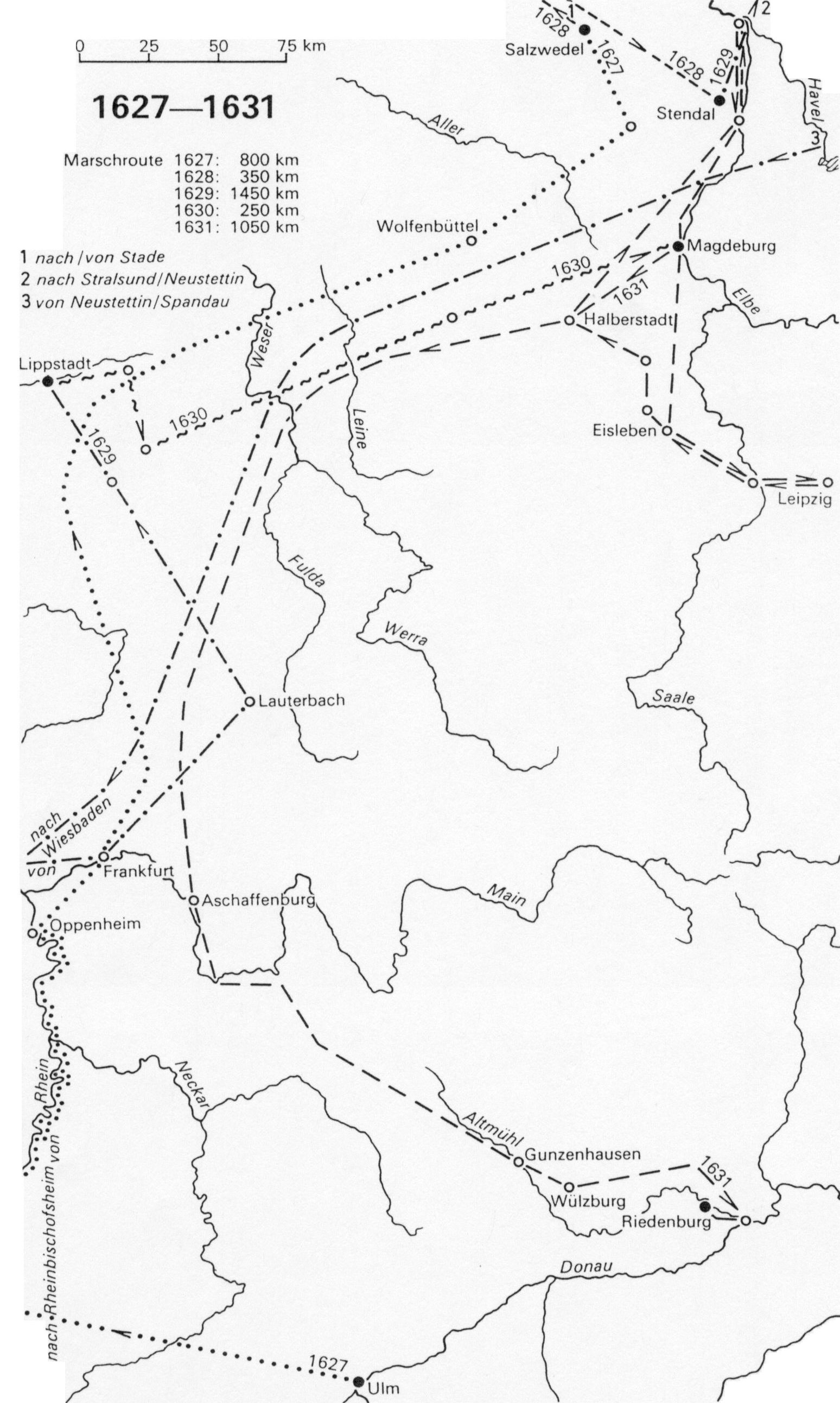

Parallelen aus einem Söldnerleben (Stralsund, Neustettin,

Stargard, Stolpmünde, Sageritz)

Kaschubien (gemeint ist Hinterpommern) ist gar ein wildes Land,

hat aber eine treffliche Viehzucht und allerlei verschiedene

Tiere. Ab hier wollten wir (die Söldner) kein Rindfleisch mehr

essen, sondern nur noch Gänse, Enten und Hühner." Dies schreibt

ein Söldner in der Truppe von Wallenstein aus dem eigenen Erleben

im Dreißigjährigen Krieg aus der Zeit 1627-1631, also in der Zeit,

in der Oberst Daniel Hebron seine Regimenter für Wallenstein

eingesetzt hat, aber auch schon in der Zeit in der er in Stargard

starb und sich in einem Dorf im Kreis Stolp begraben ließ. Die

Marschroutenkarte dieses Söldners wird auf der nachfolgenden Karte

(Abb. 5) beschrieben

|

Abb. 5 Karte 1627-1631 S. 44 Jan Peters - von Stade nach

Stralsund, - von Stralsund mit 2 Schiffen nach Kaschubien

(möglicherweise über die Ostsee bis Stolpmünde nach Neustettin) -

von Neustettin nach Spandau Diese Marschroutenkarte auf Seite 44

des Erfahrungsberichtes aus Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen

Krieg" In den Anmerkungen zu dieser Passage zu dem Kapitel

Bericht/Originalfassung heißt es, Kaschuben: Land der wendischen

Bevölkerung von Pomerellen, Westpreußen, Hinterpommern.

Stiftung und Legate im Landesarchiv Greifswald

Das Landesarchiv in Greifwald bewahrt Akten der Stadt Stolp auf.

Im Archivbestand befinden sich unter der Rep. 38b auch

Stiftungsunterlagen aus dem Nachlas von Daniel Hebron. Die Stadt

Stolp als Treuhänder archivierte die Briefe zur Bewilligung von

Legaten aus dieser Stiftung aus den Jahren 1650 -1747. Titel im

Archiv sind u.a. die Positionen (Rep. 38b) 361 bis 367. Bereits

1628 gründete Oberst Daniel Hebron die Stiftung zur Förderung

strebsamer und begabter Jünglinge mit einem Kapital von 21.081,36

Mark. Diese Legate sollten jährlich an zwei adelige und zwei

bürgerliche junge Männer gehen, die vom Magistrat der Stadt Stolp

ausgesucht werden sollten. Zu dieser Zeit gab Hebron auch die

Spende an die Stolper Marienkirche (Bartholdy).

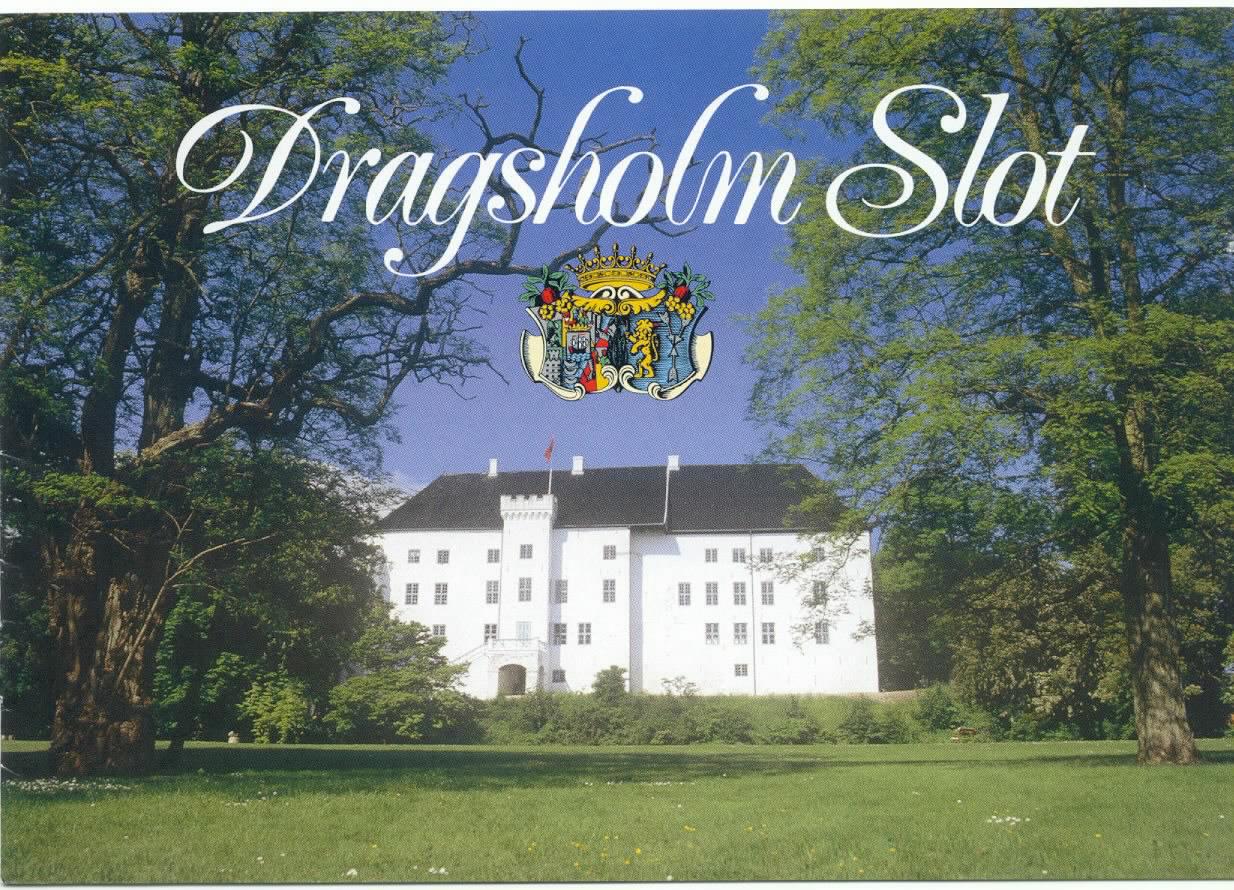

Die Grafen von Bothwell

Diese Familie der Hepburns (Daniel von Hepburn) stammt vom heute

verfallenen Adelssitz Bothwell-Castle in Schottland. Das

nachstehende Foto zeigt die heute noch vorhandenen Reste des

Bothwell Castle.

Abb. 6 Kopie eines Fotos der Ruine Bothwell in Schottland

Alexander Hepburn, der Vater von Daniel Hepburn kam im 16 Jh.

von hier nach Pommern. Der in der Geschichte bedeutendste Hepburn

war James Hepburn, Earl James Bothwell, Herzog von Orkney. Er war

der 4. Earl auf Bothwell und Großadmiral von Schottland. Durch

seinen Ehrgeiz erreichte er sogar die Heirat mit Maria Stuart. Als

Earl James Bothwell, Herzog von Orkney (Jacob Heburnus Bothweliae

comes) heiratete er am 15.05.1567 Maria Stuart. Später geriet

James Hepburn zwischen die Fronten der beiden damals herrschenden

Parteien in Schottland. Auf der einen Seite der mehrheitliche

protestantische (Calvinistisch) Adel und Clerus und auf der

anderen Seite das katholische Königshaus von Maria Stuart. Die

Gießener Studien von 1881 zur Untersuchung der Regierung von

Königin Maria Stuart von Schottland beschreiben auch den Anteil

des Grafen Bothwell an der Geschichte dieser Zeit. Th. A. Fischer

zitiert in The Scots in Eastern and Western Prussia" auf S.87

hierzu ein Empfehlungsbrief (hier datiert auf 1566) von Queen Mary

und Henry Darnley für einen David Melville. Darnley wurde 1567

angeblich durch den nachfolgenden Ehemann von Maria, James Hepburn

ermordet. Richtig ist nur, dass er einem Komplott zur Ermordung

des Königs angehörte und das seine Leute das Haus des Königs in

Edinburgh in die Luft sprengten. James Hepburn (Bothwell) musste

nach den Intrigen des Schottischen Adels fliehen. Obwohl er vom

Mordvorwurf freigesprochen wurde, nahm ihn der Dänische König

Frederik II gefangen und benutzte ihn als politisches Faustpfand.

Nach 11 Jahren Kerkerhaft auf Schloss Dragsholm starb er dort am

14. April 1578. Der Sarg von James Hepburn steht in der Krypta der

Kirche von Faarevejie in Dänemark. Es gibt von meinem Besuch

dieser historischen Stätten im Jahre 2005 noch mehrere nicht

veröffentlichte Fotos. Auch sein Bruder musste fliehen und kam so

nach Hinterpommern.

|

Abb. 7 Foto Schloss Dragsholm

Die Familie des Oberst Daniel Hebron

Dieser Alexander Hepburn, wie oben beschrieben, der Bruder des

Schottischen Großadmirals Earl James Hepburn kam nach Pommern,

heiratete dort 1582 Isabella Wachtel und nannte sich hier Hebron.

Sie hatten zwei Söhne Jacob und Daniel. Der eine ist der hier

beschriebene Daniel Hebron *16.10.1584 in Stargard + 08.07.1628 in

Stargard und begraben vor der Kirche in Sageritz Kreis Stolp/POM.

Von Jacob ist lediglich bekannt dass er auch im Militärwesen tätig

war. Er wird für die Zeit kurz nach 1600 als Kur-Brandenburgischer

Oberst im Pommerschen Heldenregister von 1745 aufgeführt. Die

Eltern von Oberst Daniel Hebron sind der Patrick Hepburn, 3. Earl

of Bothwell *1512g +03.11.1556 und Agnes Sinclair, die Tochter von

Lord Henry Sinclair. Oberst Daniel Hebron war seit 1622

verheiratet mit Erdmuth von Gottberg. Sie hatten zwei Töchter.

Anna Katharina war später verheiratet mit Martin Döring von

Krockow auf Wusseken, einem kaiserlichen Oberstleutnant. Von der

zweiten Tochter Elisabeth ist lediglich bekannt, dass sie die

zweite Frau des Präpositus Petrus Vanselow zu Kammin war und 1646

gestorben ist. Dadurch, dass der Sargdeckel mit Inschrift erhalten

ist, können die persönlichen Daten *1584 + 8.07.1628 in Stargard

genau bestimmt werden. Die Bestattung erfolgte in dem Kirchspiel

Dorf Sageritz Kreis Stolp/POM zu dem die ihm gehörenden Güter

Damnitz (später Hebron-Damnitz), Benzin und Carstnitz gehörten.

Die Teile des zerbrochenen Sargdeckels liegen heute im Muzeum

Pomorza Srodkowego w Sluspku" ,Polen, früher Stolp/POM. Ich habe

diesen dort erstmals im Mai 2001 selber besichtigt. Beim Studium

der beiden Bücher von Th.A. Fischer kommt der Name Hepburn u.a.

vor in den Kapiteln: Church für den Priester Hepburn um 1500, in

der Anlage Handwerker in Posen 1605 für Edward Hebron (Hepburn),

in der Anlage Liste der Offiziere bei Gustav Adolf für Colonel Sir

J. Hepburn, im Verzeichnis der Seminarteilnehmer im Kloster

Ratisbon 1838 Guil Hepburn red., in der Liste der Schottischen

Studenten der Universität Frankfurt/Oder 1587 mit M.Jacobus

Helbron (Hepburn), im Kapitel Schottische Händler (hier erbt 1657

Christina Hebron/Hepburn ¾ des Vermögens von George Kilfauns) im

Kapitel Army, Church and oster Matters wird George Hepburn (als

Goldschmied aufgeführt) und im Kapitel Dokumente, wo beschrieben

ist, dass die Schotten in Danzig 1599 (Geo. Hebron/Hepburn) das

Stimmrecht (Bürgerrechte) erhalten haben. Ob es Verbindungen zu

diesen Namensvettern gab ist nicht bekannt. Der andere Obrist Sir

John Hepburn stammte übrigens nicht aus der Linie der Bothwells,

sondern aus der Familie der Hepburns of Athelstaneford, einer

Nebenlinie des Waughton Clans (einiges darüber in: Life of Sir

John Hepburn by James Grant, 1851).

Kurzbiographien über den Obristen des Dreißigjährigen Krieges

Sir John Hepburn

Sir John Hepburn stand von 1620-1623 in böhmisch-pfälzischen,

von 1625-1629 in dänischen (ab 1625 als Oberst), von 1629-1632 in

schwedischen und von 1632-1636 in französischen Diensten. In

zeitgenössischen Quellen wird er häufig als Obrist Hebron"

bezeichnet (nicht zu verwechseln mit dem kaiserlichen Obristen

Daniel Hebron [alias Hepburn, 1584-1628], der von 1625 bis 1628

ein Regiment deutscher Arkebusiere führte. Die einzige konkrete

Nachricht über John Hepburns dänische Militärkarriere datiert vom

29. Juli 1626, als in einem Gefecht bei Rössing, unweit des

Schlosses Calenberg (Nähe Hildesheim) eine bayerische

Kavallerieeinheit unter dem Grafen Egon von Fürstenberg ein

dänisches Armeekorps besiegte, wobei Hepburn in Gefangenschaft

geriet, sich aber wenig später ranzionieren (freikaufen) konnte.

(Hinweis bei Lahrkamp/Gronsfeld, S. 88) Ab 1629 (nach dem Frieden

von Lübeck zwischen Dänemark und dem Kaiser) trat der gebürtige

Schotte in die Dienste des Schwedenkönigs Gustav Adolf, bei dem er

im Jahr 1631 Nachfolger von Sir Donald Mackay, Lord Reay, als

Kommandeur der Schottischen Brigade wurde. Beim Sturm auf

Frankfurt an der Oder (23.4.1631) zeichnete sich John Hepburn in

vorderster Linie kämpfend aus und in der Schlacht bei Breitenfeld

(7./17.9.1631) kommandierte er erfolgreich die Schottische Brigade

mit den Regimentern Robert Monro, James (Jakob) -> Ramsay und

John ->Hamilton (dazwischen je 5 Kompanien zu Pferd unter

Oberst Georg von ->Uslar) in der Mitte des zweiten Treffens der

schwedischen Schlachtordnung. In (Oluf Hansons Plan in Theatr.

Europ. II, S 423) steht, nach der Einnahme Münchens durch die

Schweden (17.5.1632) war Hepburn vorübergehend Kommandant der

bayerischen Hauptstadt, geriet aber bereits zu diesem Zeitpunkt in

Differenzen mit dem Schwedenkönig Gustav II. Adolf. Hepburn

quittierte schließlich seinen schwedischen Dienst, weil er sich

als Katholik von Gustav Adolf wegen seiner Religion zurückgesetzt

glaubte. Spätere Historiker schrieben diesen Schritt der

patriotischen Gesinnung Hepburns zu - tatsächlich ging es jedoch

eher um den Anspruch auf Beförderung, den Hepburn zu haben

glaubte, dem ihm der Schwedenkönig aber verweigerte. Nach Soden

wurde er von Gustav Adolf am 10. Juli 1632 persönlich entlassen

und das Regiment seinem damaligen Oberstleutnant Adam von Pfuel

übergeben (s. auch Brzezinki/Lützen S. 23 Anm. 9) Fr. Frh. v.

Soden beschreibt u.a. in Gustav Adolf und sein Heer in

Süddeutschland" dass bei der Schlacht an der Alten Veste bei

Zirndorf (3.9.1632) Hepburn deshalb nur noch nur als Zuschauer im

Gefolge des Königs teilnahm (Bd. I, S. 384, nach Bougeane I, S.

263). Bei dieser Gelegenheit und in Anbetracht der gefährlichen

Gesamtsituation ersuchte ihn Gustav Adolf, eine von Herzog

Bernhard von Weimar eroberte Höhe zu rekognoszieren. Hepburn

antwortete, er habe zwar keinen Dienst mehr zu leisten, da der

Auftrag aber Gefahr in sich berge, wolle er ihn übernehmen. Nach

Hartes Überlieferung nahm Hepburn die Höhe in Augenschein und

meldete, dass der Feind von hier mit Vorteil bedroht werden könne.

Daraufhin begab sich Gustav Adolf persönlich auf die Anhöhe,

worauf Hepburn seinen Degen in die Scheide steckte und zu ihm

sagte: "Nun, Sire, ist mein Auftrag erfüllt; von nun an ziehe ich

mein Schwerdt nicht mehr für Sie." Gustav Adolf antwortete ihm

nicht. Hepburn verließ kurz nach dieser Begebenheit zusammen mit

dem englischen Gesandten das schwedische Heer und reiste nach

Frankreich. Im Jahr 1633 trat Hepburn Oberst in französischen

Dienste, war ab Mitte 1635 Maréchal de Camp (Generalmajor) und

brachte es schließlich noch bis zum Maréchal de France

(Feldmarschall). Nach Harte blieb Hepburn in einem Zweikampf, was

jedoch absolut unzutreffend ist. Er fiel am 9./19.Juni 1636 bei

einem missglückten Sturm auf Zabern (Saverne)

Sir John Hepburn stirbt in der Schlacht bei Savernes und

Zabern

Wie sich jetzt herausgestellt hat, handelt es sich in der

Englisch/Schottischen Literatur in der Regel um Sir John Hepburn.

In den Büchern von Th. A. Fischer Scots in Germany" und The

Scots in Eastern an Western Prussia" tauchen die Namen Hepburn,

Hebron, Heburn und Bothwell mehrmals auf. 1378 gibt es den Namen

von Adam de Heburn als Seefahrer und Ritter auf dem Weg nach

Preußen. In der Zeit des Dreißig jährigen Krieges 1618-1648 gab es

die schottischen Brigaden, die an unterschiedlichen Fronten

gekämpft haben. Der Autor Fischer beschreibt den Colonel Hepburn,

der später sogar Maréchal of France" war, als jungen, gut

ausgebildeten Mann, der aus einer noblen katholischen schottischen

Familie stammt. Er wird als Siegertyp beschrieben. Schon bevor er

für den Schwedischen König in den Krieg zog, war er mit seinen

Truppen für König Friedrich von Böhmen (1619) gegen Stanislaus von

Polen tätig. Er befehligte die zweite Brigade die Hepburn's

scottish Brigarde oder Green Brigade, von insgesamt 13 Regimentern

des Gustav II. Adolf von Schweden im dreißigjährigen Krieg. Es

wird u.a. der Sieg bei Stralsund und der Rückzug nach Wolgast

(1929) beschrieben. Er stellte dann in der Nähe von Rügenwalde aus

den dortigen Gutsbesitzern und Bauern eine kleine, gut

ausgebildete Armee für Gustav Adolf auf. Die schottischen

Highlender marschierten inzwischen über Schiefelbein nach Kolberg.

Die ersten Heldentaten der neu formierten schottischen Brigade war

die gewonnene Schlacht um Frankfurt/Oder und Landsberg. Hier wurde

Hepburn am Bein verwundet. Hepburn marschierte gegen Leipzig

(1631). Hier wird eine besondere Schlachtformation von Hepburn

erwähnt. Er formte ein Rechteck (square) mit seinen Truppen und

war so gegen die angreifenden Österreicher erfolgreich. Gustav

Adolf dankte der Green Brigade" ähnlich einem Triumpf". Beides

gleicht Kriegsberichten bei den Römern. Am 11. September 1631 nahm

Hepburn die Stadt Leipzig ein. Von hier aus ging es weiter nach

Halle, Thüringen und Würzburg. Gustav Adolf ließ die hier

erbeuteten Kostbarkeiten aus der Bibliothek der Jesuiten nach

Upsala schaffen. Hepburn wandte sich von hieraus mit seiner

Brigade zum Rhein und kam über Oppenheim nach Mainz. Nach der

Einnahme von Mainz blieb Hepburn hier bis März 1632. Dann ging es

über Donauwörth und Augsburg nach München. Am 07. Mai 1632 wurde

Hepburn zum Gouverneure der Stadt München ernannt. Hier wird von

einem Spaziergang mit seinem Freund und Studienkollegen von der

Universität Cambridge berichtet, der auch Kommandeur eines

Schottischen Regimentes war. Im Juni 1632 wurde die gesamte

protestantische Armee von Gustav Adolf in Nürnberg zusammen

gezogen. Nach einem Treffen mit Gustav Adolf bei Neustadt, kam es

zu einer folgenschweren Entscheidung von Hepburn. Er verließ die

schwedischen Dienste. Hepburn wollte den angesagten Kampf gegen

die Kaiserlichen und hier im besonderen gegen die Böhmische

Königin, einer schottischen Prinzessin, nicht mittragen. Es war

nach Fischer nicht die andere Religion, sondern die Treue zum

schottischen Adel, die Hepburn umschwenken ließ. Hepburn bot nun

seine Dienste dem Französischen König an, der zu diesem Zeitpunkt

Verbündeter der Schweden war. Nach einem Aufenthalt in Paris

marschierte Hepburn mit seiner neu formierten Armee (Régiment

d'Hébron) ins Elsass und nach Heidelberg. 1635 wurde diese

Französische Armee mit La Valette, Bernhard von Weimar und Hepburn

entscheidend geschlagen. Obwohl ihn König Ludwig der XIII. noch

zum Maréchal de France machte war seine erfolgreiche Zeit vorbei.

Die letzten Heldentaten seiner Armee, waren die Siege von Savernes

und Zabern. Hier fiel er in einer Schlacht im Nahkampf. Als

Bericht zu seinem Tod gibt es einen Brief von Richelieu an La

Valette vom 20. Juli 1636 an.

Zusammenfassung

Nach jahrelangen Recherchen haben sich die bruchstückhaft

bekannten und im Dorf Sageritz Kreis Stolp/POM. mündlich

überlieferten Aussagen, das der Oberst Daniel Hebron aus dem

Dreißigjährigen Krieg unter der Dorflinde auf dem Dorfplatz vor

der Kirche begraben liege, bestätigt. Zu Beginn meiner Arbeit

konnte ich mir nicht vorstellen, dass vor dem Gehöft meiner

Eltern, meinem Geburtshaus, sich ein historisch so bedeutsames

Grab befinden solle. Widersprüchliche Angaben nährten zunächst

meine Zweifel, aber inzwischen sind fast alle Angaben belegt. Es

gab zwei bedeutende Männer im Dreißigjährigen Krieg mit fast

gleichem Namen, den kaiserlichen Obersten Daniel Hebron und den

königl.-schwedischen Obristen, später französischen Maréchal de

France (Feldmarschall) Sir John Hepburn. Hieraus entstanden

Verwechselungen, die viele Aussagen zweifelhaft erscheinen ließen.

Glückliche Umstände haben es gefügt, dass heute im Jahre 2004, die

Geschichte zweier historischer Gestalten im 17. Jahrhundert

beschrieben, und Missverständnisse aufgeklärt werden konnten. Eine

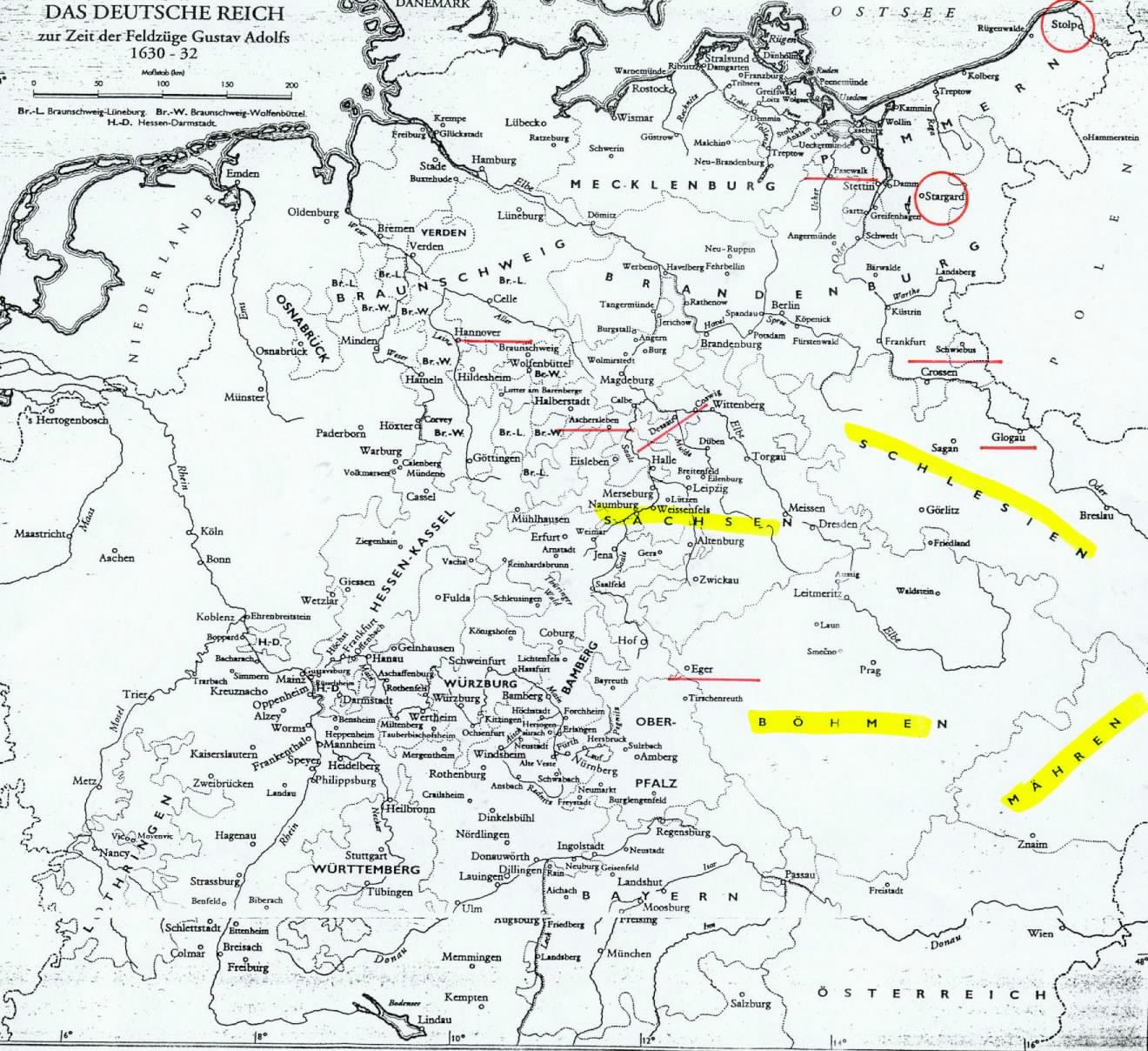

Karte (Abb. 8) zeigt das Deutsche Reich 1630-1632, also aus der

unmittelbaren Zeit des Daniel Hebron. Hier ist neben seiner

Heimatstadt Stargard auch die Stadt Stolp in Hinterpommern, die er

1628 zum Treuhänder seiner Stiftung machte, eingezeichnet.

|

Abb. 8 Landkarte Deutsches Reich 1630-1632

Literaturliste

- Arndt Johannes, Der Dreißigjährige Krieg 1618-1648, Stuttgart 2009

- Bekker, E., Maria Stuart, Darley, Bothwell, Giessen 1881

- Cosmus von Simmern, Chronik in Baltische Studien, vierzigster

Jahrgang Abt. Cosmus von Simmern, S.17-67 u. S. 50 Stettin 1890

- Documenta Bohemica Bellum Tricennale Illustrantia, DBBTI in

herausgegeben von der Academia Nakladateltvi Ceskoslovenske, hrsg.

von

Miroslav

Toegel, Josef Kollmann, Vladimir Budil, Josef Polisensky u. a., 7

Bände, Prag 1971-1981).

- Engerisser Peter, Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben, Franken

und der Oberpfalz 1631 - 1635. Weißenstadt 2004

- Engerisser Peter, Der Dreißigjährige Krieg in Schwaben, Franken

und der Oberpfalz 1631 - 1635, Ergänzungen durch E-Mail Peter

Engerisser v. 16.05.2004

- Fischer, Th. A. The Scots in Eastern and Western Prussia, S.98,

Edingburg 1903

- Fischer, Th.A. The Sots in Germany, Edinburgh 1902

- Fischer, Th.A. The Sots in Germany, Kapt. The Army S.70,

Edinburgh 1902

- Fischer Th. A., The Scots in Eastern and Western Prussia,

Edingburg 1903

- Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 9. Auflage,

München 1999

- Harte Walter, Gustav Adolph Bd.II S. 391 (Bei Fronmüller S.

47).

- Kampmann, Christoph, Europa und das Reich im Dreißigjährigen

Krieg, Stuttgart 2008

- Lista Kaiserischer Kriegs Armada, LKKA S. 418-435, offizielle

Regimentslisten

- Muzeum Pomorza Srodkowego w Sluspku, Katalog Mecenat

artystyczny szlachty pomorskiej s1998

- Peters Jan, Ein Söldnerleben im Dreißigjährigen Krieg, Berlin

1993

- SEDINA-ARCHIV Nr. 4/1974 Familiengeschichtliche Mitteilungen,

Siegfried von Boehn, Geschichte der von Hebron/Hepburn

- Fr. Frh. v. Soden, Gustav Adolf und sein Heer in

Süddeutschland" 10 Bougeane, bei Soden I, S. 384, Brockington S.

389, Khevenhiller XII S. 1974.

- Zeeden, Ernst Walter, Das Zeitalter der Glaubenskämpfe

1555-1648 in Bd. 9 Gebhardt, Handbuch der deutschen Geschichte, 9.

Auflage München 1999

Copyright fritz loll

Stand 27.02.2020

zurück zur

Homepage